連続した戸籍の取り方

被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本等すべてを収集する場合、1つの市町村から戸籍が異動していない場合は、市町村役場の窓口で直接申請することにより、すべてを取得できますが、そうでない場合は、下記により進めます。

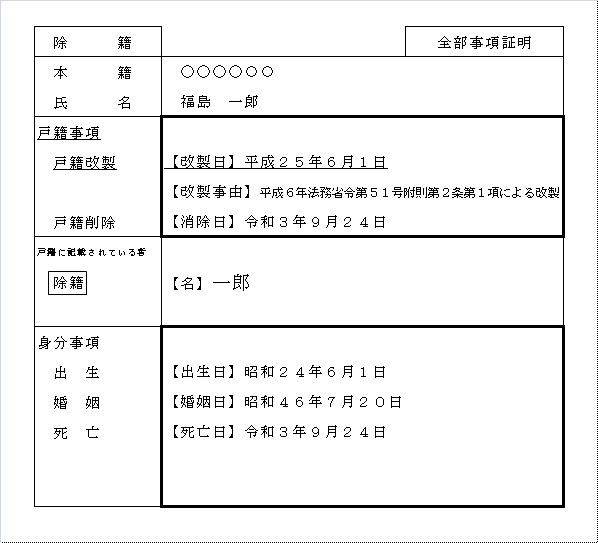

- 被相続人の死亡事実が記載されている戸籍謄本を見る。

- 上記の戸籍事項欄を見て、この戸籍がいつ作られたか、日付(編製日又は改製日)を確認する。

- 一つ前の戸籍を取り寄せ、消除日又は除籍日と前2の日付とを照合する。

さらに、一つ前の戸籍を取り寄せ、上記2、3の照合作業を繰り返しながら、被相続人が出生した時点の戸籍まで収集します。

ワンポイントアドバイス

相続人の出生時から死亡時までの戸籍が連続しているかどうかの確認方法は、上記で説明をしましたが、新しい戸籍の作成日と一つ前の戸籍の最終有効日が一致していることです。

新しく戸籍が作られるきっかけは、

ア 法律によって戸籍のスタイルが変更された場合(戸籍には改製と記載)

イ 婚姻や離婚,養子縁組等の身分変動があった場合(戸籍には編製と記載)

ウ ほかの市町村から本籍を移した場合(戸籍には転籍と記載)

などがあります。

戸籍は、一生のうちに何度か改製や編製等を繰り返して、作り替えられています。

- 戸籍事項欄に改製という表記がある場合(上記ア)

- 改製日に注目します。

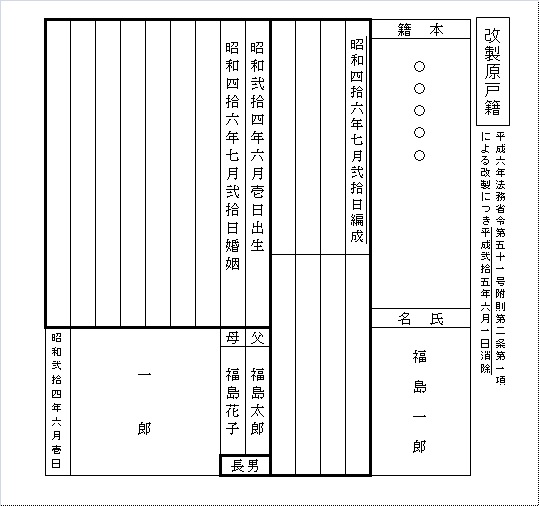

- 一つ前の戸籍を請求すると、改製原戸籍(改製日直前まで有効であった戸籍)と書かれた戸籍が入手できます。ここには、いつ改製で消除されたか、この戸籍がいつまで有効であったかの情報が記載されています。

- 通常は、改製日と消除日は一致しています。

日付が一致していれば、戸籍が連続していることを確認できたことになります。

※昭和23年式戸籍の戸籍事項欄には、「改製による編製」という表記が見られることもありますが、この場合は「改製」の記載に注目してください。

- 戸籍事項欄に編製、または転籍という表記がある場合(上記イ、ウ)には、編製日や転籍日を確認します。

- 一つ前の戸籍では、被相続人の身分事項欄を見ましょう。

- 欄の最後に「新戸籍編製による除籍」という記載があれば、除籍された日を確認します。

一方、一つ前の戸籍が除籍謄本の場合には、戸籍事項欄を見ると除籍日を探せるはずです。 - 新戸籍の編製日と一つ前の戸籍の除籍日とが一致すれば、戸籍は連続していると言えます。

なお、昭和23年式より旧式の戸籍では、戸籍事項欄と身分事項欄が分かれておらず、戸籍事項欄が戸主の身分事項欄にまとめて記載されていますので、注意が必要です。

このように戸籍のつながりに留意して、より古い戸籍へとたどっていきます。

最終的に、被相続人の出生日より以前に戸籍が作られたことが日付で確認できれば、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍はそろったことになります。