農耕トラクタの特殊車両通行許可申請

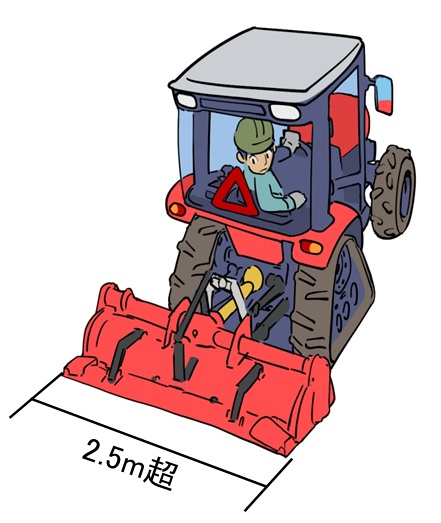

農耕トラクタに装着する農耕作業機の大きさによっては、車両全体の幅が2.5mを超える場合があります。

車両全体の幅が2.5mを超えた状態で、公道※を走行する場合は、「特殊車両通行許可」を得る必要があります。

※公道とは、国道、県道、市町村道などの道路法上の道路をいいます。

特殊車両通行許可申請とは

車両制限令に定める最高限度(幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0t等)を超える車両(特殊車両)が公道を通行するには、道路管理者の許可が必要であり、特殊車両通行許可申請の手続きが必要となります。(道路法第47条の2)

作業機を装着させて2.5mを超える状態で公道を通行する場合は、事前に通行許可の手続きが必要です。

手続窓口

道路管理者ごとに窓口が異なります。

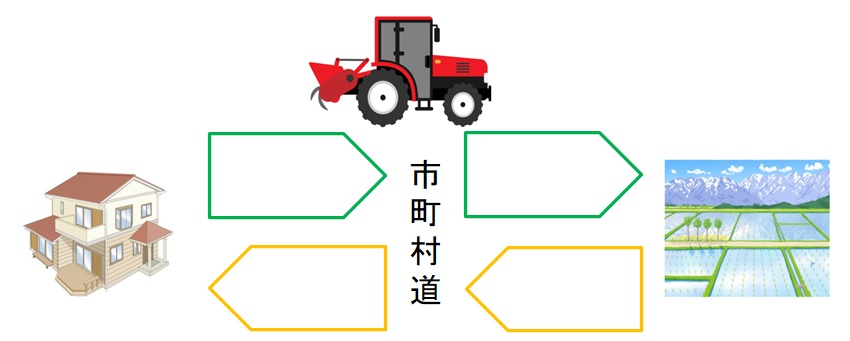

① 市町村道のみを通行する場合

(手続窓口)各市町村の担当課

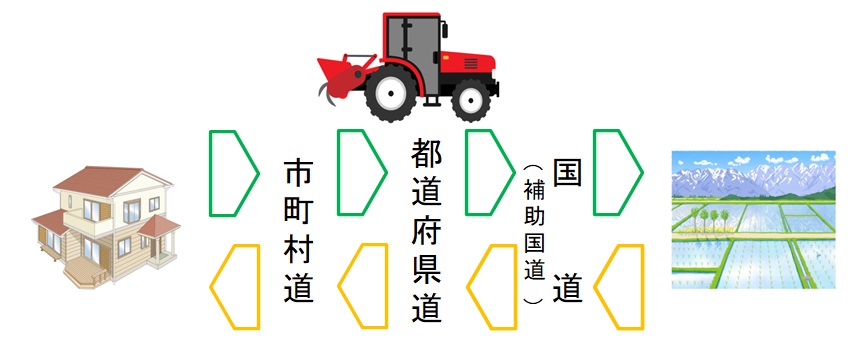

② 市町村道、都道府県道、国道(県管理:補助国道)を通行する場合

(手続窓口)都道府県の土木事務所等で一括申請

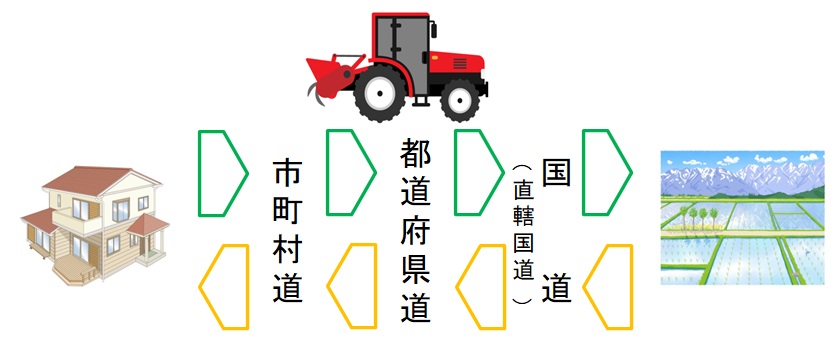

③ 市町村道、都道府県道、国道(国管理:直轄国道)を通行する場合

(手続窓口)国土交通省の河川国道事務所等で一括申請

申請に必要な書類

- 特殊車両通行許可申請(様式第1号)

- 車両の緒元に関する説明書(別記様式第1号)

- 車両内訳書(別記様式第1号の2の1、別記様式第1号の2の2)

- 通行経路表(別記様式第2号)

- 通行経路図

- その他(小型特殊自動車標識交付証明書など)

詳しくは、手続き窓口にお尋ねください。

手数料

通行経路が一つの道路管理者である場合は、手数料はかかりません。(上記①の場合)

通行経路が複数の道路管理者の場合は、1経路(片道)1台につき200円が必要となります。(上記②と③の場合)

1経路(往復) 1台につき200円×2回=400円

※ 都道府県や指定市の条例等により、手数料が違う場合がありますので、都道府県等にご確認ください。

許可期間

最大2年以内(通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両)

保安基準緩和の申請

トラクター本体が、幅2.5m、長さが12m、高さが3.8mを超える場合は、保安基準緩和の申請を各運輸局にしなければなりません。

参考サイト

特殊車両通行許可制度について(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/

特殊車両通行許可オンライン申請

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

手続きの代行

当事務所では、手続きの代行や申請書等の作成を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

遠方のお客様の場合は、お客様から手続きに必要な書類等の写しを送っていただき、当事務所が申請書等を作成してお客様へお送りいたします。

お客様が、都道府県や市町村等の担当窓口へ申請書等を提出します。